Prinzipien wissenschaftlichen Arbeitens

methodische und erkenntnistheoretische Prinzipien im Überblick

Themen & Inhalt

- 1. Grundsätze von Wissenschaft

- 1.1 Allgemeingültiger Erkenntnisgewinn

- 1.2 Wahrheitsüberprüfung durch Logik & Empirie

- 1.2.1 Übersicht: Deduktion vs. Induktion

- 1.2.2 Deduktive Schlussfolgerung

- 1.2.3 Induktive Schlussfolgerung

- 1.2.4 Beispielhafte Anwendung in Methoden wissenschaftlichen Arbeitens

- 1.3 Nachprüfbarkeit

- 1.3.1 Subjektivität

- 1.3.2 Objektivität

- 1.3.3 Intersubjektivität

- 1.3.4 Kontrollierte Subjektivität

- 1.3.5 Subjektivität - Objektivität - Intersubjektivität - Kontrollierte Subjektivität im Vergleich

- 2. Standards guter wissenschaftlicher Praxis

- 2.1 European Code of Conduct for Research Integrity

- 2.1.1 Zuverlässigkeit (Reliability)

- 2.1.2 Ehrlichkeit (Honesty)

- 2.1.3 Respekt (Respect)

- 2.1.4 Rechenschaftspflicht (Accountability)

- 2.2 Ergänzende Prinzipien in der Praxis

- 2.2.1 Sorgfalt (Care)

- 2.2.2 Offenheit (Openness)

- 2.2.3 Verhältnismäßigkeit (Proportionality)

- 2.2.4 Partizipation (Participation)

- 2.2.5 Weitere ergänzende Prinzipien

- 3. Arten wissenschaftlicher Forschung

- 3.1 Übersicht: explorativ, deskriptiv, explanativ und evaluativ

- 3.2 Explorative Forschung

- 3.3 Deskriptive Forschung

- 3.4 Explanative Forschung

- 3.5 Evaluative Forschung

- 4. Bachelor-, Masterarbeit & Dissertation im Vergleich

- 5. Phasen einer wissenschaftlichen Arbeit

- 5.1 Themenfindung & Konzeptentwicklung

- 5.2 Vertiefung & Durchführung der Forschung

- 5.3 Ausarbeitung & Schlussredaktion

- 6. Wissenschaftliches Arbeiten = Vorteile für den Beruf?!

Impuls / Aufgabe

Nimm dir - bevor du weiterliest - ein paar Minuten Zeit und halte schriftlich fest, was Wissenschaft für dich bedeutet. Welche Erfahrungen hast du bisher mit wissenschaftlichem Arbeiten gemacht - in der Schule, im Studium oder im Beruf?

Wichtig: Recherchiere in diesem Schritt noch nicht in Fachliteratur oder Erklärvideos. Es geht darum, deine eigenen Vorstellungen sichtbar zu machen - unabhängig von offiziellen Definitionen oder Konzepten.1. Grundsätze von Wissenschaft ^

Wissenschaftliches Arbeiten folgt grundlegenden Prinzipien, die unabhängig von der jeweiligen Disziplin oder dem Fachthema gelten. Sie dienen der Qualitätssicherung, ermöglichen Nachvollziehbarkeit und schaffen eine gemeinsame Basis für den akademischen Diskurs. Durch diese Prinzipien wird gewährleistet, dass wissenschaftliche Erkenntnisse anschlussfähig und überprüfbar bleiben. Die Grundsätze beruhen auf grundlegenden Prinzipien, die unabhängig vom Thema oder Fachgebiet gelten.

Anschlussfähigkeit ist ein zentrales Qualitätsmerkmal wissenschaftlicher Arbeit. Sie beschreibt die Fähigkeit von Forschungsergebnissen, in bestehende wissenschaftliche Diskurse eingebunden und von anderen Forschenden aufgegriffen, weiterentwickelt oder kritisch diskutiert werden zu können. Wissenschaft ist kein abgeschlossenes System von Wahrheiten, sondern ein kontinuierlicher, intersubjektiver Prozess der Erkenntnisgewinnung, bei dem jedes neue Ergebnis potenziell Anschluss an bestehende Theorien, Fragestellungen, Begriffe und Methoden findet - oder bewusst in Abgrenzung zu diesen formuliert wird.

Anschlussfähigkeit bedeutet nicht zwingend Zustimmung zur bestehenden Literatur oder theoretischen Ausrichtung. Auch kritische Auseinandersetzungen, Gegenhypothesen oder methodische Innovationen können anschlussfähig sein - sofern sie sich transparent und nachvollziehbar auf den bestehenden Wissensstand beziehen und ihre Abweichung oder Weiterentwicklung begründet darstellen. Eine nicht anschlussfähige Arbeit bleibt dagegen isoliert und trägt kaum zur kollektiven Wissensproduktion bei.

In der wissenschaftlichen Praxis zeigt sich Anschlussfähigkeit auf mehreren Ebenen:

-

begrifflich-konzeptionell, wenn zentrale Begriffe klar definiert und im Verhältnis zu anderen Konzepten positioniert werden.

-

theoretisch, wenn bestehende Modelle aufgegriffen, modifiziert oder widerlegt werden.

-

methodisch, wenn eingesetzte Verfahren dokumentiert und mit etablierten Standards verglichen werden.

-

empirisch, wenn Ergebnisse so präsentiert werden, dass sie mit anderen Studien vergleichbar sind oder bestehende Befunde bestätigen, erweitern oder differenzieren.

Insbesondere im Kontext einer interdisziplinären Forschung ist die Anschlussfähigkeit relevant: Erkenntnisse sollten dabei so formuliert werden, dass sie auch über Fachgrenzen hinweg verständlich sind. Dies erfordert eine bewusste Reflexion über Sprachgebrauch, Bezugstheorien und die jeweiligen Erkenntnisinteressen unterschiedlicher Disziplinen.

Schließlich ist Anschlussfähigkeit auch eng mit der Nachvollziehbarkeit und Transparenz wissenschaftlichen Arbeitens verknüpft. Nur wenn Forschungsprozesse, Argumentationen und Schlussfolgerungen offen dargelegt werden, können andere daran anschließen. Dies ist durch durch Replikation, Weiterentwicklung oder Kritik möglich.

Anschlussfähigkeit bildet das kommunikative Fundament wissenschaftlicher Arbeit: Erkenntnisse sollen nicht isoliert bleiben, sondern in bestehende Debatten eingebettet und für andere nachvollziehbar weitergedacht werden können. Damit diese Einbindung gelingt, muss wissenschaftliches Arbeiten bestimmten grundlegenden Prinzipien folgen, die die Qualität und Belastbarkeit von Aussagen sichern.

Drei zentrale Prinzipien stehen dabei im Mittelpunkt:

-

Der Anspruch auf allgemeingültigen Erkenntnisgewinn zielt darauf, dass Forschung über Einzelfälle hinausweist und systematisch begründete Aussagen ermöglicht.

-

Die Kombination aus logischer Argumentation und empirischer Prüfung gewährleistet, dass Schlussfolgerungen nicht beliebig, sondern theoretisch fundiert und durch Beobachtung oder Datenerhebung gestützt sind.

-

Die Nachprüfbarkeit stellt sicher, dass andere Forschende die eingesetzten Methoden, Argumentationsschritte und Ergebnisse kritisch nachvollziehen, überprüfen oder replizieren können.

Diese drei Prinzipien bilden das methodische und erkenntnistheoretische Gerüst, auf dem Anschlussfähigkeit überhaupt erst möglich wird. Denn nur wenn Aussagen gültig, logisch konsistent und überprüfbar sind, können sie in den wissenschaftlichen Dialog eintreten und sind sie Ausgangspunkt für Bestätigung, Weiterentwicklung oder Widerspruch.

Die Grundsätze von Wissenschaft bilden die gemeinsame Basis für die akademische Auseinandersetzung.

1.1 Allgemeingültiger Erkenntnisgewinn ^

Ein zentrales Ziel wissenschaftlicher Forschung besteht darin, Erkenntnisse zu erlangen, die über den Einzelfall hinaus Gültigkeit besitzen. Wissenschaft strebt nach Verallgemeinerbarkeit - also nach Aussagen, die auch auf andere, vergleichbare Fälle übertragbar sind.

Wird ein einzelnes Beispiel herangezogen, um ein wissenschaftliches Argument zu stützen oder eine Hypothese zu illustrieren, muss sorgfältig geprüft werden, ob es exemplarischen Charakter besitzt. Das bedeutet: Es muss so ausgewählt und dargestellt werden, dass es Rückschlüsse auf eine breitere Gruppe von Fällen oder Sachverhalten zulässt. Nur dann ist ein verallgemeinerbarer Erkenntnisgewinn möglich.

Wissenschaftliches Arbeiten unterscheidet sich in Zielsetzung, Struktur, Methodenwahl und Sprachgebrauch von anderen etablierten Textsorten wie Erörterungen oder Gutachten bzw. gutachterlichen Stellungnahmen in der beruflichen Praxis.

Die folgende Tabelle bietet einen strukturierten Vergleich:

| Merkmal | Erörterung | Gutachten / Stellungnahme | Wissenschaftliche Arbeit |

|---|---|---|---|

| Zielsetzung | Kritische Auseinandersetzung mit einem Thema; Bildung eines begründeten Urteils | Beurteilung eines konkreten Sachverhalts oder einer Maßnahme | Gewinn neuer, wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse zu einer klar definierten Fragestellung oder Forschungslücke |

| Grundlage | Argumentative Struktur mit Pro- und Contra-Perspektiven | Fachlich gestützte Beurteilung anhand geltender Normen, Daten oder Erfahrungswerte | Theorien, Modelle, empirische Daten oder systematische Literaturanalysen; methodengeleitet |

| Anwendungsbereich | Allgemein bildende Auseinandersetzung | Einzelfallorientiert, z.B. in Technik, Medizin, Rechtssprechung | Forschungskontext, Transfer auf andere Fälle möglich |

| Aufbau / Argumentation |

|

|

|

| Eigener Standpunkt | Subjektive Perspektive erwünscht, oft im Schlussteil | Persönliche Einschätzung im Sinne einer professionellen Expertise | Subjektive Sicht tritt zurück; objektive, nachvollziehbare Argumentation auf Basis von Daten und Theorien |

| Sprachstil | Sachlich mit rhetorischen Mitteln | Fachlich-sachlich, teils juristisch-technisch geprägt | Wissenschaftlich präzise, objektivierend, neutral |

| Quellenbasis |

|

|

|

Die Fähigkeit, wissenschaftlich zu arbeiten, bedeutet nicht nur, Informationen zusammenzutragen, sondern sie strukturiert, methodisch fundiert und nachvollziehbar in ein größeres Erkenntnissystem einzuordnen. Dabei wird ein Unterschied gemacht zwischen einem argumentativen Text, einem Gutachten mit sachverständigem Urteil und einer wissenschaftlichen Arbeit mit dem Ziel, neues Wissen zu schaffen oder bestehende Erkenntnisse kritisch zu prüfen.

Wissenschaft ist ein dialogischer Prozess. Sie lebt davon, dass Erkenntnisse transparent gemacht, kritisch diskutiert und in bestehende Theorien und Forschungszusammenhänge eingeordnet werden. Nur so entsteht Wissen, das über den Einzelfall hinaus wirksam werden kann - Wissen, das anschlussfähig ist.

Ein Begriff, der in diesem Zusammenhang häufig verwendet wird, ist die Repräsentativität. Dabei handelt es sich jedoch nicht um ein Synonym für allgemeingültige Aussagen, sondern um ein methodisch-technisches Konzept, das vor allem in der quantitativen Forschung von Bedeutung ist. Repräsentativität meint, dass eine untersuchte Stichprobe die Merkmale einer größeren Grundgesamtheit möglichst genau widerspiegelt - beispielsweise bei standardisierten Befragungen, Sekundärdatenanalysen auf Basis großer Datensätze oder bei bestimmten Simulationen, die reale Systemzustände modellieren.

Die Forderung nach Repräsentativität ist überall dort relevant, wo Ergebnisse auf eine Zielpopulation verallgemeinert werden sollen. Das kann - abhängig vom Design - auch bei Interviewstudien der Fall sein, etwa wenn große standardisierte Leitfadeninterviews mit zufällig ausgewählten Personen durchgeführt werden. Ebenso kann bei Fallstudien eine theoretische Repräsentativität angestrebt werden, etwa durch die gezielte Auswahl typischer, extremer oder kontrastierender Fälle (theoretical sampling). In der Modellbildung und Simulation hängt die Frage nach Repräsentativität stark davon ab, ob das Modell für eine bestimmte Population oder ein System verallgemeinerbare Aussagen generieren soll.

Allgemeingültigkeit hingegen ist ein übergeordnetes Erkenntnisziel. Sie kann - je nach Forschungsansatz - auf verschiedene Weise begründet werden:

- quantitativ durch statistische Repräsentativität,

- qualitativ durch analytische Verallgemeinerung, theoretische Sättigung oder Typenbildung,

- und in konzeptioneller oder theoretischer Forschung durch logische Stringenz und Begriffsklarheit.

Fazit: Repräsentativität ist ein mögliches Mittel, um allgemeingültige Aussagen empirisch abzusichern - insbesondere in quantitativen Studien. Sie ist jedoch nicht universell erforderlich und kein Garant für wissenschaftliche Qualität. Auch nicht-repräsentative Studien - etwa Fallstudien, qualitative Interviews oder explorative Simulationen - können zu anschlussfähigen und theoretisch bedeutenden Erkenntnissen führen, wenn sie systematisch begründet, transparent dokumentiert und kontextualisiert sind.

Impuls / Aufgabe

Recherchiere jeweils ein Beispiel für eine Erörterung, ein Gutachten und eine wissenschaftliche Arbeit - entweder online oder in deiner bisherigen Studien- oder Berufserfahrung.

Notiere für jedes Beispiel:

- Was war Ziel und Anlass des Textes?

- Wie war der Text aufgebaut?

- Welche Quellen wurden genutzt?

- Wie wird mit subjektiven Einschätzungen umgegangen?

Vergleiche deine drei Beispiele anschließend miteinander. Wo liegen die wesentlichen Unterschiede? Wo erkennst du Gemeinsamkeiten?1.2 Wahrheitsüberprüfung durch Logik & Empirie ^

In der Wissenschaft werden Aussagen nicht einfach nur behauptet, sondern müssen systematisch begründet werden. Personen, die in der Wissenschaft arbeiten, müssen sich daher die Frage stellen, auf welcher Grundlage ihre Überlegungen beruhen und wie sie diese überprüfen können. An dieser Stelle werden zwei wichtige Grundprinzipien relevant: Logik und Empirie.

Durch den Einsatz von Logik können Gedanken geordnet und Schlussfolgerungen logisch aus vorhandenen Annahmen abgeleitet werden. Empirie bezieht sich auf Beobachtungen, Messungen oder Erfahrungen. Beide Prinzipien stehen nicht im Gegensatz zueinander, sondern beeinflussen sich gegenseitig. Eine gründliche Forschung ist darauf bedacht, ihre Ideen sorgfältig zu überprüfen, indem sie diese in der Praxis testet.

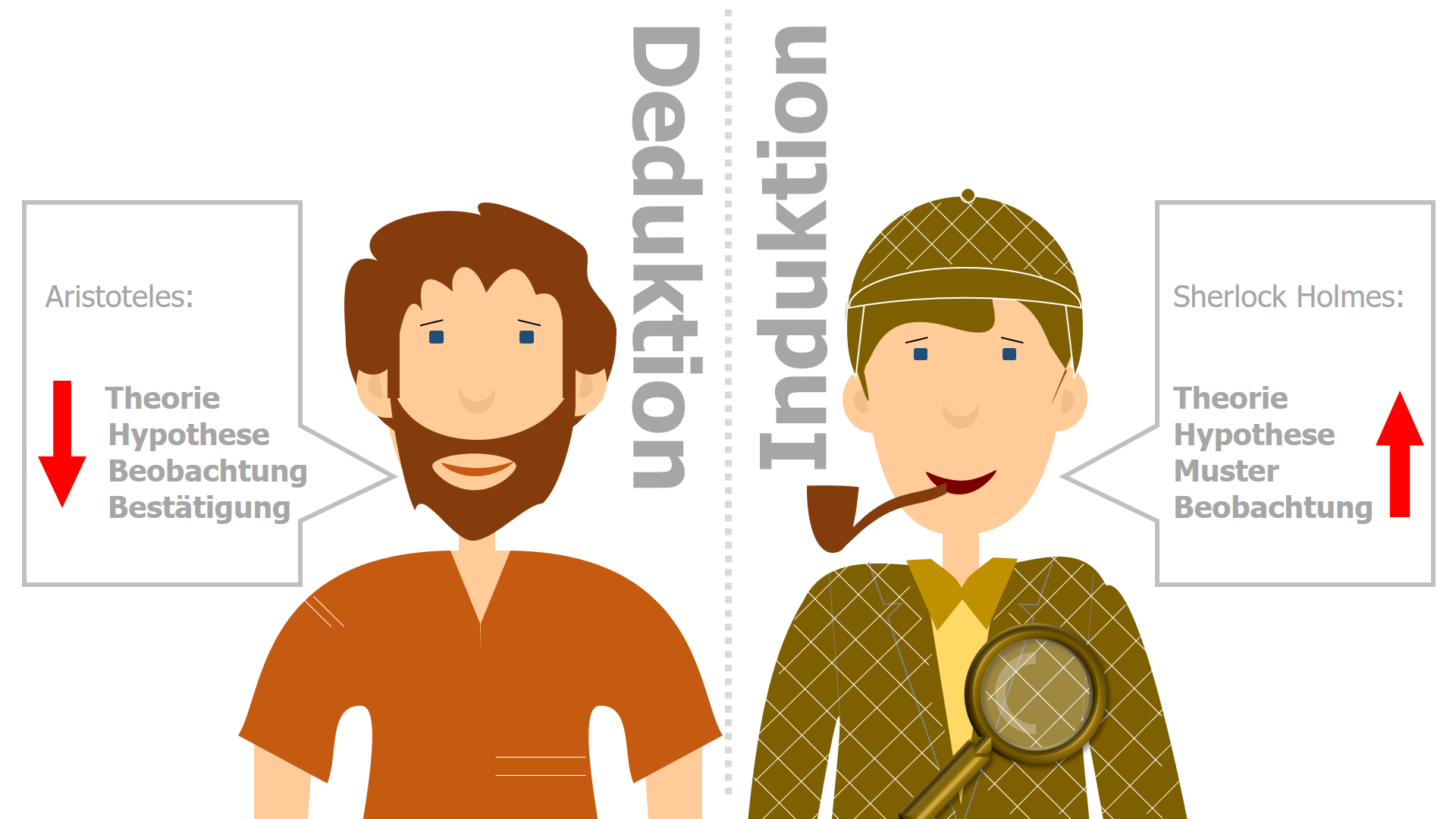

In der wissenschaftlichen Praxis wird dieses Zusammenspiel besonders klar durch zwei klassische Methoden verdeutlicht: die Deduktion, bei der Hypothesen aus Theorien abgeleitet werden, und die Induktion, bei der aus empirischen Beobachtungen neue Verbindungen hergestellt werden. Beide unterscheiden sich hinsichtlich ihres Ausgangspunkts, ihrer Beweislogik und ihrer Rolle im wissenschaftlichen Erkenntnisprozess - je nachdem, ob man von einer allgemeinen Theorie zu konkreten Fällen (deduktiv) oder von konkreten Beobachtungen zu allgemeinen Aussagen (induktiv) gelangt.

Die Art der Fragestellung (z.B. offen oder geschlossen) ist dabei nicht ausschlaggebend für die Unterscheidung. Wichtig ist vielmehr, wie der Erkenntnisprozess aufgebaut ist. Die folgenden Tabellen zeigen die Unterschiede sowie typische Anwendungen in wissenschaftlichen Methoden in verständlicher Sprache.

1.2.1 Übersicht: Deduktion vs. Induktion ^

Die folgende Übersicht stellt beide Denkrichtungen gegenüber und zeigt zentrale Unterschiede im Hinblick auf Ausgangspunkt, Zielsetzung, Beweiskraft und wissenschaftliche Funktion. Die Beispiele veranschaulichen, wie sich die beiden Logiken in der Forschungspraxis unterscheiden.

| Aspekt | deduktives Vorgehen | induktives Vorgehen |

|---|---|---|

| Denkrichtung | Vom Allgemeinen zum Besonderen | Vom Besonderen zum Allgemeinen |

| Startpunkt | Theorie, Modell oder Annahme | Beobachtungen, Erfahrungen, Daten |

| Ziel | Bestehende Theorie prüfen oder anwenden | Neue Muster erkennen, Hypothesen entwickeln |

| Beweiskraft | Logisch zwingend, wenn die Theorie korrekt ist | Wahrscheinlich, aber nicht sicher |

| Forschungsfunktion | Hypothesen testen, Theorien bestätigen oder widerlegen | Hypothesen generieren, Theorien entwickeln |

| Beispiel | „Wenn nachhaltige Gebäude die Nutzer:innenzufriedenheit erhöhen, dann sollten Personen in Green Buildings zufriedener sein.“ | „Viele Nutzer:innen berichten über höhere Zufriedenheit in Green Buildings – vielleicht hängt das mit der Gebäudequalität zusammen.“ |

1.2.2 Deduktive Schlussfolgerung ^

Die deduktive Schlussfolgerung ist ein erkenntnistheoretischer Prozess, bei dem spezifische Schlussfolgerungen aus allgemeinen Prinzipien abgeleitet werden. Dieser Ansatz wird oft als "top-down" bezeichnet, da er von einer allgemeinen Theorie oder Hypothese zu spezifischen Vorhersagen oder Schlussfolgerungen führt. Deduktive Schlussfolgerungen sind logisch zwingend: Wenn die allgemeinen Prinzipien wahr sind, müssen die abgeleiteten Schlussfolgerungen ebenfalls wahr sein.

Wenn A gilt und B unter A fällt, dann gilt B.

In der wissenschaftlichen Praxis bedeutet das: Aus einer Theorie oder einem Modell werden Fragen bzw. Hypothesen formuliert, die dann empirisch überprüfbar werden. Die Gültigkeit deduktiver Schlüsse hängt jedoch ausschließlich von der Korrektheit der Prämissen und der logischen Struktur ab - nicht von empirischer Beobachtung.

Allgemeine Aussage oder Theorie: In der deduktiven Schlussfolgerung beginnt der Prozess mit einer allgemeinen Aussage oder Theorie, die auf bereits etablierten Prinzipien oder wissenschaftlichen Kenntnissen beruht. Diese allgemeine Aussage wird als Prämisse bezeichnet und bildet die Grundlage für den deduktiven Schluss.

Abgeleitete Schlussfolgerung: Die deduktive Schlussfolgerung zielt darauf ab, spezifische Vorhersagen oder Schlussfolgerungen aus der allgemeinen Aussage abzuleiten. Diese abgeleiteten Schlussfolgerungen sind in der Regel logisch zwingend und müssen wahr sein, wenn die Prämisse wahr ist.

Anwendung

-

Hypothesenbildung: Forscher:innen verwenden oft deduktive Schlussfolgerungen, um Hypothesen aufzustellen. Eine Hypothese ist eine spezifische Vorhersage, die auf einer allgemeinen Theorie basiert. Durch die deduktive Schlussfolgerung können Forscher:innen Vorhersagen treffen und dann Experimente oder Beobachtungen durchführen, um zu überprüfen, ob diese Vorhersagen zutreffen.

-

Theorieprüfung: Wissenschaftler:innen nutzen die deduktive Schlussfolgerung, um bestehende Theorien zu prüfen und zu validieren. Wenn Vorhersagen, die aus einer Theorie abgeleitet werden, in Einklang mit den empirischen Beobachtungen stehen, stärkt dies die Unterstützung für die Theorie.

-

Falsifikation: Die deduktive Schlussfolgerung ermöglicht auch die Falsifikation von Theorien. Wenn Vorhersagen aus einer Theorie nicht mit den Beobachtungen übereinstimmen, kann dies dazu führen, dass die Theorie revidiert oder verworfen wird

Herausforderungen

-

Annahmen: Deduktive Schlussfolgerungen hängen von den Prämissen oder Annahmen ab, die gemacht werden. Wenn diese Annahmen falsch sind, können die abgeleiteten Schlussfolgerungen ebenfalls falsch sein.

-

Komplexität: In komplexen Systemen oder in der Praxis sind nicht alle Schlussfolgerungen so klar und einfach wie in unseren Beispielen. Die deduktive Schlussfolgerung kann in komplexen Situationen schwieriger anzuwenden sein.

-

Unsicherheit: In vielen wissenschaftlichen Bereichen gibt es Unsicherheit und Variabilität. Deduktive Schlussfolgerungen berücksichtigen oft nicht die Unsicherheit und Variation in den Daten.

1.2.3 Induktive Schlussfolgerung ^

Im Gegensatz zur Deduktion basiert die induktive Schlussfolgerung auf spezifischen Beobachtungen und führt zu allgemeinen Schlussfolgerungen. Dieser Ansatz wird oft als "bottom-up" bezeichnet, da er von konkreten Daten zu allgemeinen Mustern oder Gesetzmäßigkeiten führt. Induktive Schlussfolgerungen sind nicht logisch zwingend, da sie auf Wahrscheinlichkeit und Generalisierung beruhen.

Beobachtungen und Daten: Der Prozess der induktiven Schlussfolgerung beginnt mit sorgfältigen Beobachtungen und der Sammlung von Daten. Forscher:innen sammeln Informationen über Phänomene oder Ereignisse, die sie untersuchen möchten.

Identifikation von Mustern oder Trends: Nachdem ausreichend Daten gesammelt wurden, analysieren Forscher:innen diese, um Muster oder Trends zu identifizieren. Diese Muster können sich auf wiederkehrende Eigenschaften oder Verhaltensweisen beziehen.

Generierung von Schlussfolgerungen: Basierend auf den identifizierten Mustern oder Trends ziehen Forscher:innen allgemeine Schlussfolgerungen oder Hypothesen. Diese Schlussfolgerungen beruhen auf der Wahrscheinlichkeit, dass die beobachteten Muster auf zukünftige Fälle oder Situationen zutreffen.

Anwendung

-

Entdeckung von Mustern: Forscher:innnen verwenden die induktive Schlussfolgerung, um Muster oder Trends in Daten zu entdecken. Dies ist besonders nützlich in der explorativen Forschung, wenn wenig über ein bestimmtes Phänomen bekannt ist.

-

Hypothesengenerierung: Die Identifikation von Mustern durch induktive Schlussfolgerung kann zur Generierung von Hypothesen führen. Diese Hypothesen können später durch deduktive Schlussfolgerung getestet werden.

-

Theorieentwicklung: Induktive Schlussfolgerungen können dazu beitragen, Theorien zu entwickeln oder zu erweitern. Wenn wiederholte Beobachtungen auf bestimmte Muster hinweisen, kann dies zur Entwicklung von umfassenderen theoretischen Rahmenwerken führen.

Herausforderungen

-

Generalisierung: Die induktive Schlussfolgerung basiert auf der Generalisierung von Beobachtungen. Es ist möglich, dass diese Generalisierungen nicht in allen Fällen zutreffen.

-

Stichprobenrepräsentativität: Die Qualität der induktiven Schlussfolgerungen hängt von der Repräsentativität der Stichprobe ab. Eine nicht repräsentative Stichprobe kann zu verzerrten Schlussfolgerungen führen.

-

Unvorhergesehene Variablen: Induktive Schlussfolgerungen können durch unbekannte oder unkontrollierbare Variablen beeinflusst werden, die nicht in die Analyse einbezogen wurden.

1.2.4 Beispielhafte Anwendung in Methoden wissenschaftlichen Arbeitens ^

Werden aus der Literatur bestehende Erkenntnisse, Modelle oder Hypothesen übernommen und für die eigene Forschung operationalisiert (z.B. in einem Fragebogen oder Interviewleitfaden), handelt es sich um ein deduktives Vorgehen. Die Theorie kommt zuerst - die eigene Datenerhebung dient der Prüfung oder Anwendung. Induktiv wird vorgegangen, wenn zunächst Daten gesammelt werden, um daraus neue Muster oder Hypothesen zu entwickeln.

| Methode | Deduktive Anwendung | Induktive Anwendung |

|---|---|---|

| Fragebogen | Fragen basieren auf theoretischen Konzepten oder früheren Studien. Ziel: Hypothese überprüfen. | Explorative Items in einer Pilotstudie, um relevante Themen zu identifizieren. |

| Interview (Leitfaden) | Aufbau und Fragelogik folgen einer Theorie oder konzeptionellen Vorannahmen aus der Literatur. | Gespräche ohne festgelegte Struktur. Ziel: neue Perspektiven entdecken, Kategorien entstehen erst in der Auswertung. |

| Simulation | Modellannahmen beruhen auf theoretischem Wissen oder empirisch abgesicherten Zusammenhängen. | Modell wird aus bestehenden Datensätzen entwickelt (z.B. durch datengetriebene Analyse oder maschinelles Lernen). |

| Fallstudie | Fallauswahl und Analyse orientieren sich an einer Theorie oder typischen Hypothesen aus der Literatur. | Die Fallstudie wird genutzt, um komplexe Phänomene offen zu untersuchen. Theorie entsteht während der Analyse. |

| Sekundärdatenanalyse | Literaturbasierte Hypothesen werden mithilfe vorhandener Daten gezielt geprüft. | Ziel ist die Exploration vorhandener Daten, z.B. um unerwartete Muster oder Zusammenhänge zu entdecken. |

Fazit

Deduktives und induktives Vorgehen haben unterschiedliche Stärken - beide sind in der Forschung wichtig:

-

Deduktion: sinnvoll, wenn es bereits Theorien oder Modelle gibt, die überprüft werden sollen.

-

Induktion: geeignet, wenn ein Thema neu ist oder man offen erkunden will, was die relevanten Aspekte sind.

In vielen Forschungsprojekten werden beide Zugänge kombiniert:

-

zuerst induktiv, um ein Thema zu verstehen oder Hypothesen zu entwickeln,

-

danach deduktiv, um diese Hypothesen gezielt zu prüfen.

Impuls / Aufgabe

Recherchiere, was unter „Deduktion“ und „Induktion“ im wissenschaftlichen Arbeiten verstanden wird.

Überlege dir jeweils ein eigenes Beispiel aus deinem Fachgebiet - eines, das deduktiv vorgeht, und eines, das induktiv ist.

Erkläre in deinen eigenen Worten, worin der Unterschied liegt - und wofür du welche Vorgehensweise nutzen würdest.1.3 Nachprüfbarkeit ^

Wissenschaftliches Arbeiten basiert auf der Nachvollziehbarkeit von Erkenntnissen. Diese wird durch eine intersubjektive Beweisführung sichergestellt: Ein komplexerer Sachverhalt soll für mehrere Beobachtende nachvollziehbar und überprüfbar sein. Weil absolute Objektivität in der Praxis kaum erreichbar ist, gilt Intersubjektivität heute als zentraler Qualitätsmaßstab.

1.3.1 Subjektivität ^

Subjektivität beschreibt persönliche Sichtweisen, die durch individuelle Erfahrungen, Emotionen oder Bewertungen geprägt sind. Subjektive Aussagen sind nicht allgemeingültig und lassen sich meist nicht unabhängig überprüfen.

-

subjektive Urteile beruhen auf persönlicher Wahrnehmung.

-

sie sind nicht zwangsläufig durch Daten oder Fakten belegbar.

-

unterschiedliche Personen können denselben Sachverhalt unterschiedlich deuten.

1.3.2 Objektivität ^

Objektivität beschreibt einen Idealzustand wissenschaftlicher Erkenntnis, bei dem Aussagen völlig unabhängig von der Person sind, die sie trifft. Objektive Aussagen müssen unabhängig von individuellen Meinungen, fachlichem Hintergrund oder Perspektiven für alle nachvollziehbar und unter gleichen Bedingungen reproduzierbar sein - selbst für Personen ohne spezielles Vorwissen.

-

objektive Aussagen gelten unabhängig von Beobachtenden oder Kontext.

-

sie sind vollständig überprüfbar und liefern unter identischen Bedingungen stets das gleiche Ergebnis.

-

Objektivität wird in der Wissenschaft angestrebt, ist aber nur in klar abgegrenzten Bereichen (z.B. Mathematik, Physik) vollständig erreichbar.

1.3.3 Intersubjektivität ^

Intersubjektivität beschreibt die geteilte Verständigung zwischen mehreren Subjekten. Sie ist der zentrale Prüfstein für wissenschaftliche Nachprüfbarkeit: Eine Erkenntnis gilt als gültig, wenn sie von verschiedenen Personen unabhängig nachvollzogen werden kann - insbesondere innerhalb einer Fachgemeinschaft.

Grundlagen

-

Kommunikation und Dokumentation: Ergebnisse werden so aufbereitet, dass andere sie prüfen und verstehen können.

-

gemeinsames Verständnis: Begriffe, Methoden und Deutungen werden innerhalb der Wissenschaftsgemeinschaft abgestimmt.

Anwendung

-

Peer Review: Andere Forschende prüfen Texte auf Konsistenz, Nachvollziehbarkeit und fachliche Qualität.

-

wissenschaftlicher Diskurs: Erkenntnisse entstehen im Austausch - Widerspruch und Konsensbildung sind Teil des Prozesses.

Herausforderungen

-

kulturelle und sprachliche Kontexte: Unterschiedliche Verständnisse können zu Fehlinterpretationen führen.

-

eingeschränkte Perspektiven: Je homogener ein Forschungsteam ist, desto begrenzter ist sein gemeinsamer Horizont.

-

unbewusste Verzerrungen: Auch Forschende sind nicht frei von Vorannahmen, die ihre Interpretation beeinflussen.

-

komplexe Sachverhalte: In manchen Fällen bleibt die Interpretation trotz offener Darstellung strittig.

1.3.4 Kontrollierte Subjektivität ^

Persönliche Erfahrungen, Werthaltungen oder theoretische Zugänge beeinflussen, wie Daten erhoben, interpretiert und präsentiert werden. Anstatt diese Einflüsse auszublenden, fordert wissenschaftliches Arbeiten ihre bewusste Reflexion und Offenlegung. Dies wird als kontrollierte Subjektivität bezeichnet.

Grundlagen

-

Selbstreflexion: Forschende hinterfragen ihre eigene Perspektive und machen persönliche Vorannahmen, Interessen oder Erfahrungen transparent.

-

transparente Dokumentation: Entscheidungen im Forschungsprozess - etwa zur Methodenauswahl, zu Abgrenzungen oder zur Interpretation - werden nachvollziehbar begründet.

Anwendung

-

subjektive Einflüsse werden nicht vermieden, sondern sichtbar gemacht und kritisch reflektiert.

-

Leser:innen können die Entstehung der Ergebnisse nachvollziehen und ihre Gültigkeit besser einschätzen.

-

kontrollierte Subjektivität erhöht die wissenschaftliche Redlichkeit und trägt zur Vertrauenswürdigkeit bei.

Die folgenden Textbausteine zeigen beispielhaft, wie kontrollierte Subjektivität im Forschungsprozess praktisch umgesetzt und transparent gemacht werden kann – etwa bei der Rollenreflexion, in der Gesprächsführung, bei der Interpretation oder in der methodischen Dokumentation.

Reflexion der eigenen Rolle im Forschungsprozess:

Im Rahmen der Untersuchung bestand nicht ausschließlich eine externe, beobachtende Perspektive, sondern in Teilen auch eine aktive Einbindung in den Projektkontext. Diese doppelte Rolle - als Forschende:r und zugleich als mitwirkende Person - ermöglichte vertiefte Einblicke in interne Abläufe, birgt jedoch das Risiko einer unbeabsichtigten Beeinflussung von Datenerhebung und Interpretation.

Zur Minimierung möglicher Verzerrungen wurde der eigene Standpunkt im Sinne kontrollierter Subjektivität regelmäßig reflektiert. Entscheidungen zur Auswahl von Daten, zur Formulierung von Fragen oder zur inhaltlichen Auswertung wurden systematisch dokumentiert und begründet.

Mögliche Beeinflussung der Datenerhebung:

Die persönliche Nähe zu Beteiligten und eine hohe Vertrautheit mit dem Untersuchungsfeld wurden bewusst reflektiert, da sie das Antwortverhalten beeinflussen können (z.B. durch soziale Erwünschtheit oder implizite Rollenzuschreibungen).

Um derartigen Effekten entgegenzuwirken, wurde in der Gesprächsführung auf offene, nicht suggestive Formulierungen sowie eine neutrale, zurückhaltende Haltung geachtet. Die eigene Rolle als Forschende:r wurde gegenüber den Beteiligten offen kommuniziert, um Erwartungen zu klären und Rollenkonflikten vorzubeugen.

Mögliche Beeinflussung der Interpretation:

Bei der Interpretation der Daten wurden mögliche Vorannahmen systematisch reflektiert, die sich aus Fachperspektive, Projektbeteiligung oder persönlichen Erfahrungen ergeben konnten.

Alternative Deutungen wurden mitgedacht und die Analyse durch kollegiales Feedback ergänzt. Interpretationen, die stark an persönliche Einschätzungen anschließen, wurden explizit gekennzeichnet, um die Nachvollziehbarkeit zu erhöhen und potenzielle Deutungsrahmen offenzulegen.

Transparenz und Relevanz:

Persönliche Perspektiven und theoretische Zugänge wurden nicht ausgeblendet, sondern bewusst als Bestandteil des Analyseprozesses kenntlich gemacht. Die Offenlegung dieser Einflüsse erfolgte in dokumentierter Form (z.B. durch Reflexionsprotokolle oder methodische Begründungen) und trägt dazu bei, die wissenschaftliche Redlichkeit und Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse zu stärken.

Herausforderungen

-

blinde Flecken: Eigene Positionierungen werden nicht immer erkannt oder bleiben unbewusst.

-

Rollenkonflikte: Forschende sind teils gleichzeitig Beobachtende, Beteiligte oder Betroffene - dies erfordert besondere Sorgfalt.

-

fehlende Ausbildung: Der Umgang mit Subjektivität wird in der wissenschaftlichen Praxis oft nicht systematisch geschult.

-

Grenzen der Offenlegung: Nicht alle Einflüsse lassen sich vollständig transparent machen oder sprachlich angemessen darstellen.

1.3.5 Subjektivität - Objektivität - Intersubjektivität - Kontrollierte Subjektivität im Vergleich ^

Die folgende Tabelle bietet eine Gegenüberstellung der vier Konzepte und veranschaulicht anhand typischer Beispiele deren Anwendung im wissenschaftlichen Kontext. Sie dient der Einordnung unterschiedlicher Erkenntnisebenen und unterstützt die Reflexion über Perspektivität und Nachvollziehbarkeit wissenschaftlicher Aussagen.

| Ebene | Beschreibung | Beispiel |

|---|---|---|

| Subjektivität | Persönliche Wahrnehmung, geprägt durch individuelle Erfahrungen und Gefühle. | "Ich empfinde die Winter in den Alpen heute als milder als früher." |

| Objektivität | Aussage, die unabhängig von der beobachtenden Person unter gleichen Bedingungen überprüfbar ist. | Temperaturmessungen zeigen über 30 Jahre einen signifikanten Rückgang der Schneetage. |

| Intersubjektivität | Übereinstimmung innerhalb einer wissenschaftlichen Gemeinschaft über Begriffe, Methoden und Ergebnisse. | Klimaforschende weltweit kommen durch Datenanalyse und Diskussion zu einem gemeinsamen Urteil über den Klimawandel. |

| Kontrollierte Subjektivität | Reflexion und offene Dokumentation individueller Perspektiven zur Erhöhung der Nachvollziehbarkeit. | "Da ich selbst Teil der organisatorischen Entwicklung war, habe ich mögliche Beeinflussungen bei der Dateninterpretation transparent gemacht und meine Rolle im Forschungsprozess kritisch reflektiert" |

Impuls / Aufgabe

Recherchiere den Begriff "Intersubjektivität" und grenze ihn gegenüber "Subjektivität" und "Objektivität" ab.

Überlege: Warum ist Intersubjektivität für wissenschaftliche Nachprüfbarkeit so wichtig? Finde ein Beispiel aus deinem Fachgebiet, in dem Intersubjektivität eine Rolle spielt.2. Standards guter wissenschaftlicher Praxis ^

Wissenschaft lebt von Vertrauen: in die Qualität der Forschung, in die Redlichkeit der Forschenden und in die Nachvollziehbarkeit der Erkenntnisse. Um dieses Vertrauen zu sichern, hat sich in der internationalen Scientific Community ein breiter Konsens über Prinzipien und Regeln guter wissenschaftlicher Praxis (GWP) entwickelt.

Diese Standards legen verbindlich fest, wie Forschung geplant, durchgeführt, dokumentiert und kommuniziert werden soll - und wo wissenschaftliches Fehlverhalten beginnt. Hochschulen, Fördergeber und wissenschaftliche Einrichtungen formulieren entsprechende Leitlinien, z.B.:

-

Hochschulkonferenz AG „Research Ethics / Research Integrity“. (2020). Praxisleitfaden für Integrität und Ethik in der Wissenschaft. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. https://www.bmfwf.gv.at/dam/jcr:51530238-8ece-4dde-808e-0ad0c9107f6b/2020-10-20_Praxisleitfaden für Integrität und Ethik in der Wissenschaft.pdf

-

Österreichische Agentur für wissenschaftliche Integrität (Hrsg.). (2019). Richtlinien der Österreichischen Agentur für wissenschaftliche Integrität zur Guten Wissenschaftlichen Praxis. https://oeawi.at/wp-content/uploads/2018/09/OeAWI_Broschüre_Web_2019.pdf

-

Deutsche Forschungsgemeinschaft (Hrsg.). (2022). Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis- Kodex (1.1). https://zenodo.org/records/14281892/files/en_Guidelines for Safeguarding Good Research Practice_Code of Conduct_Version 1.2.pdf

-

ALLEA - All European Academies. (2023). The European Code of Conduct for Research Integrity. https://doi.org/10.26356/ECoC

2.1 European Code of Conduct for Research Integrity ^

Ein europaweit anerkannter Referenzrahmen ist der Kodex der ALLEA - der European Federation of Academies of Sciences and Humanities. Der Begriff ALLEA ist ein Akronym und steht für: All European Academies

Die Organisation wurde 1994 gegründet und ist ein Zusammenschluss von über 50 nationalen Wissenschaftsakademien aus mehr als 40 europäischen Ländern - darunter auch die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), die Leopoldina (Deutschland) und die Royal Society (Vereinigtes Königreich).

Ziel der ALLEA ist es, den wissenschaftlichen Austausch in Europa zu fördern und zu verteidigen - insbesondere durch:

-

Beratung zu Fragen der Wissenschaftspolitik

-

Förderung von Forschungsfreiheit und Integrität

-

Entwicklung gemeinsamer Standards für gute wissenschaftliche Praxis

Der European Code of Conduct for Research Integrity wurde von ALLEA in enger Abstimmung mit der Europäischen Kommission erarbeitet. Er definiert vier zentrale Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis:

| Prinzip | Bedeutung |

|---|---|

| Reliability (Zuverlässigkeit) | Wissenschaftliche Forschung soll methodisch fundiert, sorgfältig geplant und nachvollziehbar durchgeführt werden. |

| Honesty (Ehrlichkeit) | Alle Ergebnisse und Aussagen sind wahrheitsgemäß, vollständig und transparent darzustellen. |

| Respect (Respekt) | Rechte, Würde und Interessen von Menschen, Tieren, Umwelt und Kulturgütern sind zu achten. |

| Accountability (Rechenschaftspflicht) | Forschende tragen Verantwortung für ihre Arbeit und deren Folgen – von der Planung bis zur Veröffentlichung. |

Darüber hinaus enthält der Kodex praxisnahe Empfehlungen zu:

-

Publikationsethik und Autor:innenrollen

-

Datenmanagement und Archivierung

-

Peer Review, Gutachten und Mentoring

-

Umgang mit Fehlverhalten, Konflikten und Whistleblowing

Der ALLEA-Kodex dient sowohl als Verhaltensstandard für Forschende als auch als Leitlinie für Institutionen, Ethikkommissionen und Förderstellen.

2.1.1 Zuverlässigkeit (Reliability) ^

Forschung soll systematisch, methodisch korrekt und mit größtmöglicher Sorgfalt erfolgen. Wissenschaftliche Erkenntnisse basieren nicht auf Zufall oder Beliebigkeit, sondern auf nachvollziehbaren, überprüfbaren und konsistenten Verfahren.

-

Anerkannte wissenschaftliche Methodik:

Forschende wählen geeignete Methoden entsprechend der Fragestellung und begründen ihre Entscheidungen transparent. Die gewählten Verfahren müssen fachlich anerkannt, nachvollziehbar und begründet sein - ob qualitative Interviews, standardisierte Erhebungen, Simulationen oder statistische Analysen. -

Transparenz im Forschungsprozess:

Alle Schritte - von der Datenerhebung über die Auswertung bis hin zur Interpretation - werden so dokumentiert, dass andere den Prozess verstehen, bewerten und bei Bedarf reproduzieren können. Auch Vorentscheidungen (z.B. zur Fallauswahl oder zum Ausschluss von Daten) müssen nachvollziehbar sein. -

Reproduzierbarkeit & Wiederholbarkeit:

Andere Forschende sollen in der Lage sein, eine Untersuchung unter ähnlichen Bedingungen nachzuvollziehen oder zu wiederholen. Das schließt auch die Angabe aller verwendeten Materialien, Software-Versionen und Analysekriterien ein. -

Konsistenz und Plausibilität:

Die Ergebnisse sollten über verschiedene Tests, Datenquellen oder Zeitpunkte hinweg vergleichbar sein. Inkonsistenzen werden nicht verschwiegen, sondern offen reflektiert.

2.1.2 Ehrlichkeit (Honesty) ^

Redlichkeit ist eine Grundvoraussetzung für wissenschaftliches Arbeiten. Dazu gehört, in jeder Phase des Forschungsprozesses transparent, unvoreingenommen und vollständig zu kommunizieren.

-

Transparenz gegenüber Dritten:

Alle relevanten Informationen - z.B. zum Studiendesign, zur Finanzierung, zu möglichen Zielkonflikten - werden offen gelegt. Es erfolgt keine Verschleierung relevanter Hintergründe oder Interessenslagen. -

Unverfälschte Darstellung von Daten und Ergebnissen:

Ergebnisse werden sachlich und ohne bewusste Verzerrung präsentiert. Es findet keine „passend gemachte“ Darstellung zugunsten einer Hypothese statt. -

Vollständige Berichterstattung:

Auch unerwartete, nicht-signifikante oder widersprüchliche Befunde werden veröffentlicht. Selektive Auslassung von Daten (sog. reporting bias) gilt als Verstoß gegen die wissenschaftliche Integrität. -

Redliche Autorschaft und Zitation:

Beiträge Dritter werden korrekt angegeben. Ghostwriting, Honorary Authorship oder das Aneignen fremder Inhalte ohne Kennzeichnung (Plagiat) sind unzulässig. Wer nicht substanziell zur Arbeit beigetragen hat, darf nicht als Autor:in geführt werden.

2.1.3 Respekt (Respect) ^

Forschung geschieht nie im luftleeren Raum. Sie betrifft Menschen, Tiere, Gesellschaft und Umwelt - direkt oder indirekt. Wissenschaftliche Praxis erfordert daher ethische Sensibilität und Verantwortung.

-

Achtung der Menschenwürde:

Teilnehmende müssen freiwillig und informiert in eine Studie einwilligen (informed consent). Ihre Daten sind vertraulich zu behandeln; die Privatsphäre ist zu schützen. -

Vermeidung von Schaden:

Forschung darf weder psychisch noch physisch schaden. Dies gilt für Befragte, Beobachtete, betroffene Gruppen und die Gesellschaft insgesamt. -

Ökologische Verantwortung:

Die Auswirkungen von Forschung auf die Umwelt werden berücksichtigt. Ressourcen werden achtsam verwendet, Emissionen oder Belastungen vermieden. -

Kulturelle und historische Sensibilität:

Bei Forschung im Kontext von Kulturgütern, historischen Orten oder gesellschaftlich sensiblen Themen sind Respekt, Rücksichtnahme und Dialogbereitschaft notwendig. -

Tierschutz:

Bei der Forschung mit Tieren sind die 3R-Prinzipien zu beachten: Replace (wo möglich Alternativen nutzen), Reduce (Anzahl der Tiere minimieren), Refine (Leid vermeiden bzw. reduzieren).

2.1.4 Rechenschaftspflicht (Accountability) ^

Forschung erfordert Verantwortung - gegenüber der wissenschaftlichen Gemeinschaft, der Öffentlichkeit, der Institution und künftigen Generationen.

-

Sorgfältige Dokumentation und Archivierung:

Daten, Analyseschritte, Materialien und Versionen werden so erfasst, dass sie langfristig zugänglich und prüfbar sind. Bei empirischen Studien ist die Datenaufbewahrungspflicht zu beachten. -

Offenlegung von Finanzierung und Interessen:

Drittmittelgeber, institutionelle Abhängigkeiten oder persönliche Interessenkonflikte müssen offengelegt werden - insbesondere bei Gutachten, Evaluationen oder industrienaher Forschung. -

Umgang mit Fehlern:

Wissenschaftliche Fehler sind kein Tabu, sondern Teil eines offenen Diskurses. Werden Fehler erkannt, müssen sie transparent korrigiert oder publizierte Ergebnisse ggf. zurückgezogen werden (Retraction). -

Qualitätskultur und Nachwuchsförderung:

Erfahrene Forschende tragen Verantwortung für die Weitergabe guter wissenschaftlicher Praxis an Studierende, Promovierende und Kolleg:innen. Regelmäßige Schulungen, Supervision und ethische Diskussionen sind integraler Bestandteil wissenschaftlicher Qualifikation.

2.2 Ergänzende Prinzipien in der Praxis ^

Neben den vier grundlegenden Prinzipien des ALLEA-Kodex (Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Respekt und Rechenschaftspflicht) enthalten viele nationale und disziplinäre Leitlinien zusätzliche Anforderungen und Haltungen, die eine reflektierte wissenschaftliche Praxis auszeichnen. Sie konkretisieren die ALLEA-Grundsätze oder erweitern sie um Aspekte, die in bestimmten Kontexten besonders relevant sind.

2.2.1 Sorgfalt (Care) ^

Sorgfalt bedeutet, in allen Phasen des wissenschaftlichen Arbeitens methodisch diszipliniert, reflektiert und präzise vorzugehen.

-

Formulierung der Fragestellung:

Die Forschungsfrage wird klar, begründet und ohne unreflektierte Vorannahmen entwickelt. -

Durchführung der Datenerhebung:

Die gewählte Erhebungsmethode wird sorgfältig umgesetzt - etwa durch die Einhaltung von Leitfäden, präzise Protokollierung oder adäquate Rückfragen. -

Analyse und Interpretation:

Die Auswertung erfolgt nachvollziehbar, ohne logische oder methodische Sprünge. Aussagen basieren auf Daten - nicht auf Vermutungen oder Wunschdenken. -

Zitation und Quellenarbeit:

Fremde Ideen, Argumente oder empirische Ergebnisse werden korrekt zitiert. Sekundärquellen werden transparent als solche gekennzeichnet. -

Umgang mit Daten:

Forschungsdaten werden sorgfältig gespeichert, versioniert und vor Verlust oder unbefugtem Zugriff geschützt.

2.2.2 Offenheit (Openness) ^

Offenheit beschreibt die Bereitschaft, Forschung transparent zu kommunizieren, mit anderen zu teilen und sich gegenüber Kritik oder Alternativperspektiven zu öffnen.

-

Transparenz über Prozesse und Ziele:

Studiendesign, Annahmen, methodische Entscheidungen und Einschränkungen werden offen dargelegt. -

Zugang zu Ergebnissen:

Forschungsergebnisse werden - sofern möglich - in offenen Formaten veröffentlicht (z.B. Open Access). -

Zugang zu Daten:

Daten werden dokumentiert und zugänglich gemacht, um Nachnutzung, Prüfung oder Vergleichbarkeit zu ermöglichen (Open Data). -

Dialogbereitschaft:

Abweichende Meinungen werden nicht als Angriff gewertet, sondern als Möglichkeit zur Erweiterung des Erkenntnishorizonts. -

Kooperation über Disziplingrenzen hinweg:

Interdisziplinärer Austausch wird gesucht und gepflegt.

2.2.3 Verhältnismäßigkeit (Proportionality) ^

Forschung muss ethisch vertretbar sein. Verhältnismäßigkeit bedeutet, dass der erwartete Erkenntnisgewinn im angemessenen Verhältnis zu Aufwand, Risiken oder möglichen Belastungen steht.

-

Abwägung bei sensiblen Themen:

Persönliche oder belastende Fragen werden nur gestellt, wenn sie forschungslogisch unverzichtbar sind. -

Reduktion physischer oder psychischer Belastung:

Teilnehmende werden nicht unnötig beansprucht oder gefährdet. -

Verhältnismäßiger Ressourceneinsatz:

Zeit, Geld, Materialien und Umweltressourcen werden effizient und zielgerichtet verwendet. -

Ethische Abwägung bei Tierversuchen oder Eingriffen:

Alternativen werden geprüft; unnötige Wiederholungen vermieden.

2.2.4 Partizipation (Participation) ^

Partizipation meint die aktive Einbeziehung von Menschen oder Gruppen, die direkt oder indirekt von der Forschung betroffen sind. Dies stärkt Relevanz, Akzeptanz und ethische Integrität wissenschaftlicher Projekte.

-

Einbindung in die Planung:

Stakeholder und Betroffene wirken mit bei der Themenfindung oder der Formulierung der Forschungsfrage. -

Kooperative Erhebung und Auswertung:

Daten werden gemeinsam mit Beteiligten erhoben, reflektiert oder interpretiert (z.B. Community-Based Research). -

Transparente Kommunikation der Ergebnisse:

Forschungsergebnisse werden verständlich aufbereitet und den Beteiligten zur Verfügung gestellt. -

Anerkennung von Erfahrungswissen:

Subjektives Erfahrungswissen wird als wertvolle Ergänzung wissenschaftlicher Analyse anerkannt.

2.2.5 Weitere ergänzende Prinzipien ^

Je nach Fachgebiet, Institution oder Forschungskontext werden weitere Prinzipien genannt, die wissenschaftliche Integrität und gesellschaftliche Verantwortung stärken:

-

Nachhaltigkeit:

Forschung wird mit Blick auf ökologische, soziale und institutionelle Langfristigkeit gestaltet. -

Transdisziplinarität:

Die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis wird systematisch gesucht und gepflegt. -

Diversität und Inklusion:

Forschung berücksichtigt unterschiedliche Perspektiven und vermeidet Diskriminierung oder systematische Ausschlüsse. -

Verantwortungsvoller Umgang mit Technik:

Neue Technologien werden nicht nur auf Effizienz, sondern auch auf gesellschaftliche Folgen, Machtverhältnisse oder ethische Risiken hin reflektiert (z.B. bei KI, Überwachung oder Gentechnik).

Diese ergänzenden Prinzipien stärken die gesellschaftliche Verantwortung und die ethische Fundierung wissenschaftlicher Arbeit - insbesondere in transdisziplinären und praxisbezogenen Feldern wie Nachhaltigkeit, Gesundheitsforschung oder soziale Innovationen.

Impuls / Aufgabe

Recherchiere zwei Regelwerke guter wissenschaftlicher Praxis (z.B. ALLEA, DFG, OeAWI).

Welche Prinzipien sind gleich, welche abweichend betont? Wie kannst du diese Standards in deinem Studium oder deiner Forschungsarbeit konkret umsetzen?3. Arten wissenschaftlicher Forschung ^

Wissenschaftliches Arbeiten und wissenschaftliche Forschung sind ein vielschichtiger Prozess, der auf die systematische Untersuchung von Phänomenen abzielt, um neues Wissen zu schaffen, bestehende Theorien zu überprüfen und praktische Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu finden. Die Unterscheidung verschiedener Forschungsarten hilft dabei, Forschungsvorhaben besser einzuordnen, ihre Methoden zu verstehen und Forschungsergebnisse angemessen zu interpretieren.

Im Folgenden werden vier zentrale Arten wissenschaftlicher Forschung vorgestellt. Jede dieser Forschungsarten erfüllt eine bestimmte Funktion im Erkenntnisprozess - von der ersten Orientierung in einem Themenfeld bis hin zur Lösung konkreter praktischer Probleme. Die vier zentralen Arten wissenschaftlicher Forschung - explorativ, deskriptiv, explanativ und evaluativ - bilden ein grundlegendes Raster, das sich am Erkenntnisinteresse einer Studie orientiert. Viele weitere Forschungsarten wie prognostisch, interventional, theoriebildend oder normativ gehen aus diesen Grundtypen hervor oder werden durch diese ergänzt. Sie sind oft erweiterte oder spezialisierte Anwendungen der vier zentralen Forschungslogiken.

3.1 Übersicht: explorativ, deskriptiv, explanativ und evaluativ ^

Die vier grundlegenden Arten wissenschaftlicher Forschung lassen sich anhand ihres Erkenntnisziels, ihres Theoriebezugs sowie der eingesetzten Methoden voneinander abgrenzen. Sie bilden unterschiedliche Zugänge zur wissenschaftlichen Erkenntnis, die je nach Fragestellung und Forschungskontext sinnvoll eingesetzt werden können. Die explorative Forschung dient primär der Erkundung noch wenig verstandener Phänomene, während die deskriptive Forschung darauf abzielt, bestehende Zustände systematisch zu erfassen. Explanative Forschung versucht, Ursachen und Zusammenhänge zu erklären und Hypothesen zu überprüfen. Evaluative Forschung schließlich bewertet gezielt den Erfolg oder die Wirksamkeit von Maßnahmen und Programmen. Die folgende Tabelle stellt zentrale Merkmale dieser vier Forschungsarten einander gegenüber und erleichtert so ihre Unterscheidung im wissenschaftlichen Arbeitsprozess.

| Forschungsart | Ziel | Theoriebezug | Methodenwahl | Typische Ergebnisse |

|---|---|---|---|---|

| Explorativ | Neue Themen erkunden, Hypothesen generieren | Offen oder gering | Flexibel, oft qualitativ | Erste Einblicke, Konzepte, Fragestellungen |

| Deskriptiv | Phänomene systematisch beschreiben | Möglich, aber nicht zwingend | Standardisiert, meist quantitativ | Häufigkeiten, Verteilungen, Statusberichte |

| Explanativ | Ursachen und Wirkzusammenhänge erklären | Hoch | Standardisiert, quantitativ | Erklärungsmodelle, Hypothesentests |

| Evaluativ | Maßnahmen oder Programme bewerten | Ziel- und wirkmodellbasiert | Mixed-Methods üblich | Bewertung (z.B. Wirksamkeit, Effizienz) |

3.2 Explorative Forschung ^

Erkundet unbekannte Gebiete, indem sie nach verborgenen Mustern in Daten sucht oder das Verhalten eines Phänomens untersucht.

Explorative Forschung wird eingesetzt, wenn zu einem Thema wenig Vorwissen existiert, keine etablierten Theorien vorliegen oder bekannte Erklärungsansätze unzureichend erscheinen. Ziel ist es, Orientierung zu schaffen, erste Erklärungsansätze zu entwickeln und neue Forschungsperspektiven zu eröffnen. Sie eignet sich besonders in frühen Projektphasen oder bei der Bearbeitung komplexer, interdisziplinärer Fragestellungen.

Tabellarischer Überblick: Explorative Forschung

| Merkmal | Beschreibung |

|---|---|

| Ziel | Erste Orientierung, Entdeckung neuer Zusammenhänge |

| Theoriebezug | Offen oder gering |

| Methodenwahl | Flexibel, häufig qualitativ |

| Datenauswertung | Deskriptiv, strukturierend, hypothesengenerierend |

| Typische Methoden | Interviews, Fokusgruppen, Fallstudien, Literaturanalysen |

| Herausforderungen | Eingeschränkte Übertragbarkeit, Interpretationsspielraum, theorielose Deutung |

Grundlagen & Merkmale

-

Ziel: Explorative Forschung zielt darauf ab, ein bislang wenig verstandenes oder neu auftretendes Phänomen besser zu erfassen. Es geht darum, einen ersten Überblick über ein Thema zu gewinnen und mögliche Einflussfaktoren oder relevante Zusammenhänge zu identifizieren.

-

Theoriebezug: In der Regel wird ohne festen theoretischen Rahmen begonnen. Theorien oder Konzepte können sich aus den erhobenen Daten ergeben oder später zur Einordnung herangezogen werden. Die Theorieentwicklung erfolgt häufig retrospektiv.

-

Flexibilität: Die Forschenden passen ihr methodisches Vorgehen an den Verlauf der Erhebung und Auswertung an. Neue Erkenntnisse können unmittelbar Einfluss auf die nächste Erhebungsphase nehmen, was besonders bei qualitativen Designs relevant ist.

-

Erkenntnisinteresse: Ziel ist nicht der Nachweis vorab formulierter Hypothesen, sondern die Generierung neuer Fragestellungen, Konzepte und Hypothesen, die im weiteren Forschungsprozess überprüft werden können.

-

Typische Methoden: Häufig kommen qualitative Verfahren wie narrative Interviews, Gruppendiskussionen oder ethnografische Beobachtungen zum Einsatz. Auch explorative quantitative Auswertungen (z.B. Clusteranalysen, Korrelationsmuster) können ergänzend verwendet werden.

Herausforderungen

-

Begrenzte Generalisierbarkeit: Die Ergebnisse explorativer Forschung sind häufig kontextgebunden. Sie liefern keine statistisch abgesicherten Aussagen, sondern erste Hypothesen, die weiterer Überprüfung bedürfen.

-

Interpretationsspielraum: Die Offenheit des Forschungsprozesses führt zu einer hohen Bedeutung der Interpretation. Dies erfordert methodisches Feingefühl und transparente Dokumentation.

-

Fehlende theoretische Einbettung: Ohne Rückbindung an bestehende Theorien können die Ergebnisse isoliert bleiben. Es besteht die Gefahr, dass Anschlussfähigkeit und wissenschaftlicher Nutzen eingeschränkt sind.

-

Subjektive Färbung: Der forschende Blick ist aktiv gestaltend. Um Verzerrungen zu vermeiden, bedarf es bewusster Reflexion und methodischer Absicherung (z.B. durch Triangulation).

Beispiele und Anwendungsfelder

-

Identifikation neuer sozialer Indikatoren für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von kleinen und mittleren Unternehmen.

-

Exploration von Hemmnissen beim Einsatz gebäudebezogener Energiedaten im Rahmen des ESG-Reportings.

-

Erhebung bislang unbeachteter Perspektiven zu Suffizienzstrategien im betrieblichen Energiemanagement, z.B. durch Interviews mit Facility Manager:innen.

-

Explorative Fallstudien zur Wahrnehmung von Servicequalität durch Nutzer:innen in modernen Bürokonzepten.

-

Untersuchung von Einflussfaktoren auf die Leerstandsentwicklung in regionalen Sekundärlagen.

-

Interviews mit Leitungspersonen im technischen Gebäudebetrieb zu Barrieren bei der Digitalisierung von Instandhaltungsprozessen.

Beispielhafte Methoden

-

Literaturreview: Systematische Sichtung vorhandener Studien zu nachhaltigem Flächenmanagement oder ESG-Indikatoren im Immobiliensektor.

-

Expert:inneninterviews: Leitfadengestützte Gespräche mit Energieberater:innen, Gebäudeverwalter:innen oder Nachhaltigkeitsbeauftragten, um deren Einschätzungen und Erfahrungen zu erfassen.

-

Fokusgruppen: Moderierte Diskussionen mit unterschiedlichen Stakeholder-Gruppen wie Gebäudenutzer:innen, Investoren oder Planer:innen.

-

Fallstudien: Detaillierte Analyse einzelner Immobilienprojekte, die innovative Ansätze in den Bereichen Klimaschutz, Energieeffizienz oder Nutzer:innenbeteiligung aufweisen.

Mögliche Anwendung

Die Ergebnisse explorativer Forschung dienen oft als Grundlage für weiterführende Forschung. Dazu zählen:

-

Entwicklung eines theoretischen Modells, das die identifizierten Faktoren systematisiert.

-

Ableitung überprüfbarer Hypothesen für quantitative oder experimentelle Studien.

-

Konzeption anwendungsorientierter Forschungsprojekte, z.B. zu neuen ESG-Indikatoren oder zur Optimierung von Nachhaltigkeitsstrategien im Gebäudebetrieb.

3.3 Deskriptive Forschung ^

Beschreibt präzise, wie sich Phänomene darstellen - ohne sie zu verändern, zu erklären oder zu bewerten.

Deskriptive Forschung erfasst systematisch und strukturiert den Ist-Zustand eines Sachverhalts. Sie wird eingesetzt, um Merkmale, Verteilungen oder Zusammenhänge zu dokumentieren, ohne zwingend theoretische Erklärungen zu liefern. Ziel ist es, ein möglichst genaues Abbild der Realität zu erzeugen. Deskriptive Studien sind oft die Grundlage für weiterführende analytische oder erklärende Forschung, da sie zentrale Basisinformationen liefern.

| Merkmal | Beschreibung |

|---|---|

| Ziel | Systematische Beschreibung von Phänomenen, Zuständen, Verteilungen |

| Theoriebezug | Häufig vorhanden, aber nicht zwingend notwendig |

| Methodenwahl | Standardisiert, häufig quantitativ |

| Datenauswertung | Statistisch-deskriptiv (Häufigkeiten, Mittelwerte, Streuungen etc.) |

| Typische Methoden | Standardisierte Befragungen, Sekundärdatenanalysen, Beobachtungen |

| Herausforderungen | Keine Kausalitätsaussagen, Messprobleme, Verzerrungsgefahr |

Grundlagen & Merkmale

-

Ziel: Ziel ist es, Merkmale, Verhalten oder Einstellungen einer bestimmten Zielgruppe oder eines bestimmten Untersuchungsobjekts möglichst exakt zu erfassen. Es geht nicht darum, Hypothesen zu testen oder Wirkzusammenhänge zu erklären, sondern um die systematische Dokumentation dessen, „was ist“.

-

Theoriebezug: Deskriptive Forschung kann theoriegeleitet erfolgen, etwa durch strukturierende Erhebungsinstrumente, ist aber nicht zwingend an bestehende Theorien gebunden. Oft dienen bestehende Klassifikationen, Begriffsdefinitionen oder Vergleichswerte als Bezugspunkt.

-

Methodenwahl: Häufig kommen standardisierte quantitative Methoden zum Einsatz. In bestimmten Kontexten können auch strukturierte qualitative Verfahren genutzt werden, etwa bei der systematischen Beobachtung oder der Kategorisierung offener Antworten.

-

Erkenntnisinteresse: Die deskriptive Forschung interessiert sich für das „Wie häufig“, „Wie stark“, „In welchen Ausprägungen“ - nicht für Ursachen oder Wirkmechanismen. Ihre Stärke liegt in der empirisch belegten Übersichtlichkeit und Vergleichbarkeit von Daten.

-

Typische Methoden: Besonders verbreitet sind strukturierte Umfragen, Zählungen, Sekundäranalysen vorhandener Datensätze (z.B. Energieverbrauch, Leerstandszahlen) sowie systematische Beobachtungen.

Herausforderungen

-

Keine Kausalitätsaussagen: Deskriptive Forschung kann beschreiben, nicht erklären. Aussagen über Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge sind nicht möglich - auch wenn Korrelationen gemessen werden.

-

Messprobleme: Die Qualität der Ergebnisse hängt wesentlich von der Operationalisierung ab. Ungenaue Fragen, unklare Kategorien oder unsaubere Erhebungsprozesse können zu verzerrten Ergebnissen führen.

-

Verzerrungsgefahr: Selbst bei standardisierten Methoden kann es zu systematischen Fehlern kommen - etwa durch non-response Bias bei Umfragen oder durch selektive Datenverfügbarkeit bei Sekundärdatenanalysen.

-

Dateninterpretation: Auch wenn keine Kausalität unterstellt wird, müssen beschreibende Daten kritisch eingeordnet werden. Der Kontext, die Datengrundlage und mögliche Einflussfaktoren dürfen nicht ausgeblendet werden.

Beispiele und Anwendungsfelder

-

Erhebung des durchschnittlichen Energieverbrauchs pro Quadratmeter in Bürogebäuden in Österreich.

-

Deskriptive Auswertung von Nutzer:innenzufriedenheit mit Gebäudeservices (z.B. Reinigung, Raumklima) über standardisierte Fragebögen.

-

Erfassung von Leerstandsraten im Immobilienbestand kommunaler Wohnbauträger nach Regionen und Zeiträumen.

-

Analyse öffentlich zugänglicher ESG-Berichte zur Häufigkeit bestimmter Kennzahlen (z.B. CO₂-Emissionen pro Mitarbeitenden).

-

Beobachtung und Dokumentation der Nutzung von Flächen in Co-Working-Spaces unter der Woche.

Beispielhafte Methoden

-

Online-Befragung: Quantitative Erhebung zur Zufriedenheit von Mieter:innen mit dem Energiemanagement in Wohnanlagen, mit Auswertung von Häufigkeitsverteilungen und Mittelwerten.

-

Sekundärdatenanalyse: Nutzung von statistischen Ämtern, Energieversorgern oder Branchenberichten zur Beschreibung von Markt- oder Verbrauchsstrukturen.

-

Strukturierte Beobachtung: Dokumentation der Raumnutzung (z.B. Meetingräume, Aufenthaltsbereiche) in öffentlichen Gebäuden nach festgelegtem Beobachtungsraster.

-

Monitoringberichte: Regelmäßige Statusberichte über Nachhaltigkeitskennzahlen in Unternehmen oder Institutionen, etwa CO2-Bilanzen oder Wasserverbrauch.

Mögliche Anwendung

Deskriptive Forschung ist häufig Grundlage für:

-

Benchmarking zwischen Objekten, Regionen oder Zeitpunkten (z.B. Energieverbrauch pro m² im Vergleich).

-

Identifikation von Auffälligkeiten, Trends oder Abweichungen, die Anhaltspunkte für tiefergehende Forschung liefern.

-

Entwicklung datenbasierter Kennzahlensysteme, etwa für ESG-Reporting oder Nachhaltigkeitscontrolling.

-

Vorbereitung weiterführender Studien, z.B. durch Auswahl relevanter Einflussfaktoren für erklärende oder experimentelle Forschung.

3.4 Explanative Forschung ^

Klärt, warum ein Phänomen auftritt, indem sie Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge analysiert und überprüfbare Hypothesen testet.

Explanative (auch: explanatorische oder erklärende) Forschung zielt darauf ab, Zusammenhänge zwischen Variablen zu identifizieren, Hypothesen zu überprüfen und Kausalbeziehungen aufzudecken. Sie baut häufig auf deskriptiven Erkenntnissen auf und nutzt meist quantitative Methoden, um fundierte Erklärungen für beobachtete Phänomene zu liefern. Die zentrale Frage lautet: „Warum ist etwas so, wie es ist?“

| Merkmal | Beschreibung |

|---|---|

| Ziel | Erklärung von Ursachen, Wirkmechanismen und Zusammenhängen |

| Theoriebezug | Hoch – Theorien und Hypothesen stehen im Zentrum |

| Methodenwahl | Standardisiert, meist quantitativ |

| Datenauswertung | Statistisch-inferentiell (z.B. Regression, Signifikanztests) |

| Typische Methoden | Experimente, Querschnitts- oder Längsschnittstudien, Regressionsanalysen |

| Herausforderungen | Kausalitätsnachweis, Kontrollgruppen, Störfaktoren, Validität |

Grundlagen & Merkmale

-

Ziel: Die erklärende Forschung will verstehen, welche Faktoren ein bestimmtes Ergebnis verursachen. Dabei geht es um mehr als Beschreibung - es geht um das Erkennen systematischer Einflussgrößen und das Testen theoretisch abgeleiteter Hypothesen.

-

Theoriebezug: Theorien sind zentraler Ausgangspunkt. Hypothesen werden aus ihnen abgeleitet und im empirischen Teil überprüft. Im Idealfall tragen die Ergebnisse zur Weiterentwicklung der Theorie bei.

-

Methodenwahl: Explanative Forschung erfordert präzise und kontrollierbare Methoden. Experimente (Labor oder Feld) und quantitative Designs mit vielen Fällen sind üblich. Wichtig ist eine hohe interne Validität - d.h. die Sicherheit, dass beobachtete Effekte tatsächlich auf die untersuchten Einflussgrößen zurückzuführen sind.

-

Erkenntnisinteresse: Es geht um das Verstehen von Wirkmechanismen - etwa: Verursacht ein Energiemanagementsystem tatsächlich eine Reduktion des Stromverbrauchs? Welcher Einfluss hat Nutzer:innenverhalten auf das Raumklima?

-

Typische Methoden: Randomisierte kontrollierte Studien, Quasi-Experimente, multivariate Regressionsanalysen, Zeitreihenvergleiche oder kausalanalytische Modellierungen (z.B. Strukturgleichungsmodelle).

Herausforderungen

-

Kausalitätsnachweis: Ursache-Wirkung-Beziehungen empirisch zu belegen ist methodisch anspruchsvoll. Es braucht klare Hypothesen, Kontrollgruppen und die Berücksichtigung potenzieller Störvariablen.

-

Externe Validität: Was im Experiment oder Datensatz gilt, muss nicht ohne Weiteres auf andere Kontexte übertragbar sein. Explanative Forschung braucht ein gutes Gleichgewicht zwischen interner und externer Validität.

-

Operationalisierung: Die theoretischen Konzepte müssen präzise messbar gemacht werden - z.B. durch Skalen, Indikatoren oder Indizes. Unklare oder unsaubere Operationalisierungen gefährden die Aussagekraft der Ergebnisse.

-

Datenanforderungen: Der Anspruch an Vollständigkeit, Qualität und Umfang der Daten ist hoch. Fehlende Werte, Verzerrungen oder geringe Fallzahlen können die Analyse verfälschen.

Beispiele und Anwendungsfelder

-

Untersuchung, ob eine Zertifizierung nach DGNB oder ÖGNI zu signifikant besseren Energiekennzahlen bei Neubauten führt.

-

Analyse, wie stark Nutzer:innenverhalten (z.B. Fensteröffnung, Geräteeinsatz) den Heizwärmebedarf in Bürogebäuden beeinflusst.

-

Prüfung, ob ESG-Berichte mit hoher Transparenz zu besserem Investorenfeedback führen (z.B. über Regressionsmodelle mit Kontrollvariablen).

-

Experimentelle Untersuchung, ob eine visualisierte CO₂-Ampel das Verhalten von Gebäudenutzer:innen verändert (z.B. Lüftungsverhalten).

-

Analyse der Wirkung von Informationskampagnen zur Abfallvermeidung auf das tatsächliche Nutzer:innenverhalten in Wohnanlagen.

Beispielhafte Methoden

-

Experiment: Randomisierte Zuweisung von Gebäuden zu zwei Gruppen: eine erhält ein optimiertes Energiecontrolling-Tool, die andere nicht. Danach Vergleich des Energieverbrauchs.

-

Regressionsanalyse: Analyse des Einflusses unterschiedlicher Variablen (z.B. Gebäudestandort, Alter, Technikstandard) auf die Höhe der Betriebskosten pro m².

-

Zeitreihenanalyse: Untersuchung der Veränderung von Nutzer:innenzufriedenheit vor und nach einer Umstellung auf nachhaltige Gebäudereinigung.

-

Quasi-Experiment: Vergleich zweier Immobilienstandorte mit unterschiedlichen ESG-Strategien, aber ähnlichen Rahmenbedingungen, um Effekte auf Marktperformance zu untersuchen.

Mögliche Anwendung

-

Entwicklung evidenzbasierter Handlungsempfehlungen für Nachhaltigkeits-, Energie- oder Immobilienstrategien.

-

Bewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen im Facility Management oder der Betriebsoptimierung.

-

Theoriebildung und -weiterentwicklung im Bereich nachhaltiger Gebäudebewirtschaftung.

-

Bereitstellung belastbarer Entscheidungsgrundlagen für Politik, Verwaltung und Unternehmen.

3.5 Evaluative Forschung ^

Bewertet systematisch den Nutzen, die Wirksamkeit oder die Qualität von Maßnahmen, Programmen oder Prozessen anhand vorab definierter Kriterien.

Evaluative Forschung prüft, ob und in welchem Ausmaß bestimmte Maßnahmen oder Programme ihre angestrebten Ziele erreichen. Sie wird in der Regel praxisnah eingesetzt, etwa zur Begleitung oder Nachbetrachtung von Projekten, Pilotvorhaben oder Strategien. Im Zentrum steht die Bewertung - nicht bloß die Beschreibung oder Erklärung. Grundlage ist ein systematisches Bewertungsdesign, das qualitative, quantitative oder gemischte Methoden einsetzt.

| Merkmal | Beschreibung |

|---|---|

| Ziel | Bewertung von Wirksamkeit, Effizienz, Nutzen oder Qualität |

| Theoriebezug | Zielorientiert, oft theoriegestützt (z.B. Wirkmodelle) |

| Methodenwahl | Mixed-Methods üblich, kontextabhängig |

| Datenauswertung | Zielabhängig: qualitativ, quantitativ oder integriert |

| Typische Methoden | Wirkungsanalysen, Befragungen, Zielerreichungskontrollen, Nutzwertanalysen |

| Herausforderungen | Zielkonflikte, Unschärfen bei Kriterien, Attribution von Effekten |

Grundlagen & Merkmale

-

Ziel: Ziel evaluativer Forschung ist die systematische Bewertung - nicht bloß die Beobachtung - von Maßnahmen. Sie soll Entscheidungsträger:innen in Politik, Verwaltung und Wirtschaft verlässliche Informationen über den Nutzen oder Verbesserungsbedarf eines Programms liefern.

-

Theoriebezug: Evaluationen basieren häufig auf einem Wirkmodell (z.B. Input - Output - Outcome - Impact), das die Kausalannahmen hinter der Maßnahme strukturiert. Dieses Modell dient als Bezugsrahmen für die Bewertung.

-

Methodenwahl: Je nach Fragestellung werden qualitative, quantitative oder kombinierte Methoden eingesetzt. Mixed-Methods sind besonders verbreitet, um sowohl Wirkung als auch Akzeptanz und Kontextbedingungen zu erfassen.

-

Erkenntnisinteresse: Es geht nicht um neue Theorien oder Ursachenforschung, sondern um die Frage: „Funktioniert das, was umgesetzt wurde - für wen, in welchem Kontext und zu welchem Preis?“ Bewertungskriterien sind z.B. Effektivität, Effizienz, Nachhaltigkeit oder Akzeptanz.

-

Typische Methoden: Interviews mit Beteiligten, Zielerreichungsanalysen, Vorher-Nachher-Vergleiche, Kosten-Nutzen-Analysen oder standardisierte Feedbacksysteme.

Herausforderungen

-

Zielkonflikte: Verschiedene Anspruchsgruppen verfolgen unterschiedliche Erwartungen. Evaluation muss mit konkurrierenden Zielen und Perspektiven umgehen können.

-

Unklare Bewertungskriterien: Was genau als „Erfolg“ gilt, ist nicht immer eindeutig. Bewertungskriterien müssen gemeinsam definiert, plausibel operationalisiert und transparent dokumentiert werden.

-

Attribution von Effekten: Es ist oft schwierig, eine beobachtete Wirkung eindeutig der bewerteten Maßnahme zuzuschreiben - vor allem bei komplexen oder offenen Settings.

-

Rollenambiguität: Evaluierende stehen häufig zwischen Forschung, Beratung und Kontrolle. Dies erfordert eine klare Rollenreflexion und ethische Abgrenzung.

Beispiele und Anwendungsfelder

-

Evaluation eines Energiesparprojekts in Schulen: Wurden Energieverbräuche reduziert? Welche pädagogischen Effekte entstanden?

-

Bewertung der Wirksamkeit von ESG-Trainingsprogrammen für Facility Manager:innen in Großunternehmen.

-

Analyse der Zielerreichung eines nachhaltigen Gebäudekonzepts im kommunalen Wohnbau (z.B. Passivhaus-Standard, Mobilitätsanbindung, soziale Durchmischung).

-

Evaluation von Nutzer:innenbeteiligung bei der Planung von Büroflächen: Wurde Partizipation als wirksam und sinnvoll erlebt?

-

Prüfung der Effizienz eines neuen CAFM-Systems im technischen Gebäudebetrieb im Hinblick auf Zeiteinsparung und Datenqualität.

Beispielhafte Methoden

-

Vorher-Nachher-Vergleich: Analyse von Energiekennzahlen und Nutzer:innenfeedback vor und nach Einführung eines Energiemonitoring-Systems.

-

Zielerreichungsanalyse: Bewertung, inwieweit festgelegte Nachhaltigkeitsziele (z.B. CO2-Einsparung, barrierefreie Zugänge) im Rahmen eines Bauprojekts erreicht wurden.

-

Nutzwertanalyse: Systematische Bewertung verschiedener Standortoptionen für ein Green-Building-Projekt anhand gewichteter Kriterien wie Erreichbarkeit, Baukosten, Umweltwirkung.

-

Interviews und Fokusgruppen: Qualitative Einschätzungen von Nutzer:innen, Stakeholdern oder Projektverantwortlichen zur wahrgenommenen Wirkung einer Maßnahme.

Mögliche Anwendung

-

strategische Entscheidungen über Fortführung, Anpassung oder Beendigung von Maßnahmen oder Programmen.

-

Rechenschaftslegung gegenüber Fördergebern, politischen Instanzen oder der Öffentlichkeit.

-

Entwicklung von Good-Practice-Modellen im Facility Management oder nachhaltigen Immobilienbetrieb.

-

Qualitätsentwicklung und Optimierung von Projekten, z.B. durch formative Evaluation während der Umsetzung.

Impuls / Aufgabe

Suche drei wissenschaftliche Arbeiten aus einem beliebigen Themenfeld.

Ordne jede Arbeit einer der vier Forschungsarten aus diesem Kapitel zu - und begründe deine Einschätzung in ein bis zwei Sätzen.4. Bachelor-, Masterarbeit & Dissertation im Vergleich ^

Wissenschaftliche Arbeiten von Studierenden an Hochschulen unterscheiden sich nicht nur im Umfang, sondern auch in ihrer Zielsetzung, im wissenschaftlichen Anspruch und im Grad der Eigenständigkeit. Während Bachelor-, Masterarbeiten und Dissertationen auf wissenschaftlichen Methoden und Quellen beruhen, steigen mit jeder Stufe die Anforderungen an Theorietiefe, Forschungskompetenz und Beitrag zum wissenschaftlichen Diskurs. Die folgende Tabelle stellt zentrale Merkmale gegenüber:

| Merkmal | Bachelorarbeit | Masterarbeit | Dissertation |

|---|---|---|---|

| Zielsetzung | Zusammenfassung, Reflexion und Anwendung vorhandenen Wissens; erste eigenständige Analyse | Eigenständige Forschung mit dem Ziel, neue Erkenntnisse für das Fachgebiet zu generieren | Systematische, originäre Forschung mit einem klaren Erkenntnisgewinn für die wissenschaftliche Community |

| Forschungslücke | nicht zwingend erforderlich, kann aber thematisiert werden | zwingend notwendig: klare Abgrenzung vom Stand der Forschung | zentraler Ausgangspunkt: eigenständige Identifikation und Bearbeitung einer Forschungslücke |

| Methodenkompetenz | Anwendung bewährter Methoden, meist einfachere empirische Zugänge | Methodenmix, fortgeschrittene empirische oder konzeptionelle Verfahren | komplexe Methodensysteme, oft theoriegeleitete methodologische Reflexion |

| Quellenarbeit | systematische Sichtung grundlegender Fachliteratur; Einführung in wissenschaftliches Argumentieren | vertiefte, kritische Auseinandersetzung mit Fachliteratur, inkl. internationaler Quellen | umfassende, systematische und oft interdisziplinäre Literaturanalyse auf dem aktuellen Forschungsstand |

| Wissenschaftlicher Anspruch | wissenschaftlich korrekt, aber primär anwendungs- oder praxisorientiert | theoriegeleitet, argumentativ geschlossen, wissenschaftlich anspruchsvoll | forschungsbasiert, innovativ, theorie- und erkenntnisorientiert |

| Quellenarbeit | erforderlich: nachvollziehbare, korrekt belegte Argumentation auf Basis relevanter Literatur und ggf. Daten | erforderlich: präzise Quellenarbeit, methodisch abgesicherte Bezüge | vertiefte Quellenarbeit, ggf. auch Archiv- oder Primärquellen, hohe Anforderungen an Nachvollziehbarkeit und Validität |

| Zulässige Formate | keine rein zusammenfassende Darstellung | keine rein anwendungsorientierten Formate | eigenständige wissenschaftliche Arbeit mit Originalbeitrag |

| Veröffentlichungspflicht | nicht erforderlich | möglich, in Ausnahmefällen mit Sperrvermerk | in der Regel öffentlich zugänglich, teilweise mit Veröffentlichungspflicht |

| Eigenständigkeit | erste eigenständige wissenschaftliche Arbeit mit intensiver Betreuung | selbstständige Planung und Umsetzung, gezielte Betreuung bei Bedarf | eigenständiges Forschungsprojekt über mehrere Jahre mit begrenzter Betreuung |

5. Phasen einer wissenschaftlichen Arbeit ^

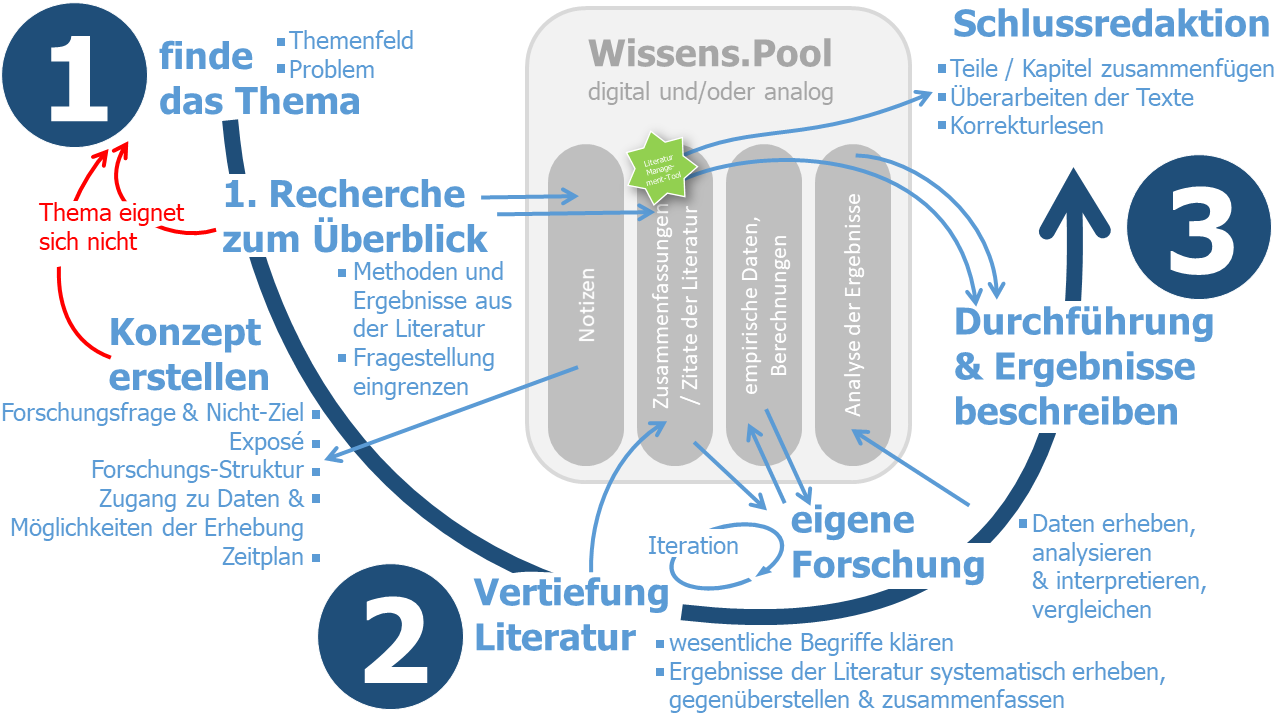

Der Weg zur wissenschaftlichen Arbeit verläuft selten linear. Er erfordert Planung, methodische Reflexion, kritische Auseinandersetzung mit bestehenden Erkenntnissen und nicht zuletzt die Fähigkeit, eigenes Wissen systematisch zu strukturieren und schriftlich darzustellen. Ungeachtet des konkreten Fachkontextes lässt sich der Arbeitsprozess in drei zentrale Phasen unterteilen, die einander bedingen und teilweise überlappen: die konzeptionelle Vorbereitung, die forschende Auseinandersetzung und die redaktionelle Finalisierung.

In allen drei Phasen ist es essenziell, Informationen, Literatur, methodische Überlegungen und eigene Gedanken kontinuierlich festzuhalten. Ein persönlicher Wissensspeicher - etwa in Form eines Forschungsjournals, eines strukturierten Notizbuchs oder einer digitalen Dokumentensammlung - unterstützt nicht nur die Nachvollziehbarkeit des eigenen Denkens, sondern ermöglicht es auch, Bezüge zwischen Theorie, Methode und Ergebnissen im Verlauf der Arbeit zu erkennen und auszubauen.

5.1 Themenfindung & Konzeptentwicklung ^

Am Anfang steht die Wahl eines thematischen Rahmens, häufig motiviert durch persönliche Interessen, gesellschaftliche Relevanz oder Forschungslücken in der Fachliteratur. Aus einem breiten Themenfeld heraus ist eine erste Problemstellung zu formulieren, die das Erkenntnisinteresse konkretisiert und eine Richtung vorgibt.

Bereits in dieser frühen Phase spielt die Literaturrecherche eine zentrale Rolle. Durch die Sichtung einschlägiger Quellen lässt sich abschätzen, ob das Thema tragfähig ist, welche theoretischen und empirischen Zugänge existieren und an welchen Stellen offene Fragen oder Kontroversen bestehen. Die Auseinandersetzung mit bestehenden Studien dient zudem der Einordnung in den Forschungskontext, hilft bei der Auswahl geeigneter Methoden und trägt zur Präzisierung der eigenen Perspektive bei.

Ziel dieser Phase ist die Ausarbeitung eines fundierten Forschungskonzepts, meist in Form eines Exposés, das folgende Elemente umfasst:

-

eine vorläufige, aber klar eingegrenzte Forschungsfrage,

-

definierte Zielsetzungen sowie explizite Nicht-Ziele, um den inhaltlichen Fokus zu wahren,

-

Überlegungen zur Datenverfügbarkeit, zum methodischen Zugang und zu möglichen Restriktionen,

-

sowie ein realistischer Zeit- und Arbeitsplan, der auch Pufferzeiten für unerwartete Verzögerungen berücksichtigt.

5.2 Vertiefung & Durchführung der Forschung ^

Mit der Festlegung der Fragestellung beginnt die eigentliche Forschungsarbeit. Diese zweite Phase ist geprägt von einer vertieften Auseinandersetzung mit der wissenschaftlichen Literatur sowie von der Planung und Durchführung eigener empirischer Erhebungen oder Analysen. Ziel ist es, auf die Forschungsfrage systematisch Antworten zu finden - gestützt auf theoretische Konzepte, methodisches Wissen und empirische Daten.

Zunächst werden zentrale Begriffe definiert, theoretische Bezugsrahmen erarbeitet und der Stand der Forschung aufbereitet. Dies dient nicht nur der Verortung des eigenen Projekts im bestehenden Diskurs, sondern auch der Absicherung von Argumentationslinien und methodischen Entscheidungen.

Die eigene Forschung - ob qualitativ, quantitativ oder mixed-methods - ist auf eine stringente Methodenanwendung angewiesen. Dazu zählen die Auswahl geeigneter Erhebungs- oder Analysemethoden, die Reflexion der forschungsethischen Rahmenbedingungen, die sorgfältige Planung von Datenerhebungen und der sachgerechte Umgang mit Unsicherheiten, Verzerrungen oder Störeinflüssen.

Diese Phase ist oft iterativ: Neue Erkenntnisse aus der Literatur oder der Datenanalyse können dazu führen, dass theoretische Annahmen angepasst oder methodische Zugänge nachgeschärft werden müssen. Ein fortlaufender Abgleich zwischen Theorie, Empirie und Reflexion ist daher essenziell.

Am Ende dieser Phase liegen vor:

-

ein strukturierter Literaturüberblick mit systematisch dokumentierten Quellen (idealerweise mit Hilfe eines Literaturverwaltungsprogramms),

-

die analysierten, aufbereiteten und interpretierten Forschungsergebnisse,

-

und umfangreiche Textbausteine für die Kapitel zu Hinzergrund / Problemstellung / Theorie, Methode und Ergebnissen.

5.3 Ausarbeitung & Schlussredaktion ^

In der dritten Phase geht es darum, die Forschungsergebnisse und theoretischen Grundlagen in eine konsistente und formal korrekte wissenschaftliche Arbeit zu überführen. Dies erfordert nicht nur stilistisches Feingefühl, sondern auch analytische Klarheit und redaktionelle Disziplin.